不可错过,她的久远与神秘

发布时间:2019-4-19 | 作者:淇县文化馆 阅读次数:48次

东经93°北纬40°坐落一座神秘的古城,北邻蒙古高原,西接塔克拉玛干沙漠,南邻青藏高原,虽为中国西部的一个小城市,但它曾经是东方国家的重要交通枢纽,充斥着不与它地区等级相匹配的奢华氛围,伴随着经济的繁荣发展,也带动着这个地区的文化交融着各个国家的文化,这座极具魅力的城市就叫做敦煌。

敦煌”一词,最早见于《史记·大宛列传》中张骞给汉武帝的报告,说“始月氏居敦煌、祁连间”,公元前111年,汉朝正式设敦煌郡。古代人一般用汉语字面意义来解释“敦煌”地名,如东汉应邵注《汉书》中说“敦,大也。煌,盛也。”唐朝李吉甫编的《元和郡县图志》进一步发挥道:“敦,大也。以其广开西域,故以盛名。

敦煌有悠久的历史,灿烂的文化。早在原始社会末期,中原部落战争失败后被迁徙到河西的三苗人在这里繁衍生息。他们以狩猎为主,开始掌握了原始的农业生产技术。夏、商、周时,敦煌属古瓜州的范围,有三苗的后裔,当时叫羌戎族的在此地游牧定居。在敦煌地区发现游牧民族留下的许多岩画。这是敦煌文明的起源。

后来张骞出使西域路过这座小城,敦煌就成为了古代丝绸之路的重要交通枢纽,沿着丝绸之路,中国的丝绸及先进技术不断向西传播到中亚、西亚甚至欧洲,而来自西域的物产亦传播至中原地区。丝绸之路上,各国使臣、将士、商贾、僧侣络绎不绝,而敦煌成为“咽喉锁钥”,据丝绸之路之要冲,成为中西方贸易的中心和中转站。西域胡商与中原汉族商客在此云集,从事中原丝绸和瓷器、西域珍宝、北方驼马与当地粮食的交易。与此同时,中原文化、佛教文化、西亚和中亚文化不断传播到敦煌,中西不同的文化在这里汇聚、碰撞、交融,使得敦煌成为“华戎所交,一大都会”,人文荟萃,文化粲然,这些繁荣的景象在莫高窟第296窟窟顶的壁画上有着生动的记载。

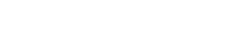

莫高窟又称“千佛洞”,位于敦煌县城东南25千米的鸣沙山下,因地处莫高镇而得名。它是中国最大、最著名的佛教艺术石窟。分布在鸣沙山崖壁上三四层不等,全长一千六百米。现存石窟735个,壁画总面积约45000平方米,泥质彩塑2415尊,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地。1987年,被联合国科教文组织列为世界文化遗产。是中国四大石窟之一。

即使现在戈壁黄沙掩盖住了它,仍有很多人不断去探索,不让曾经繁华的城市像昙花一样,销声匿迹。

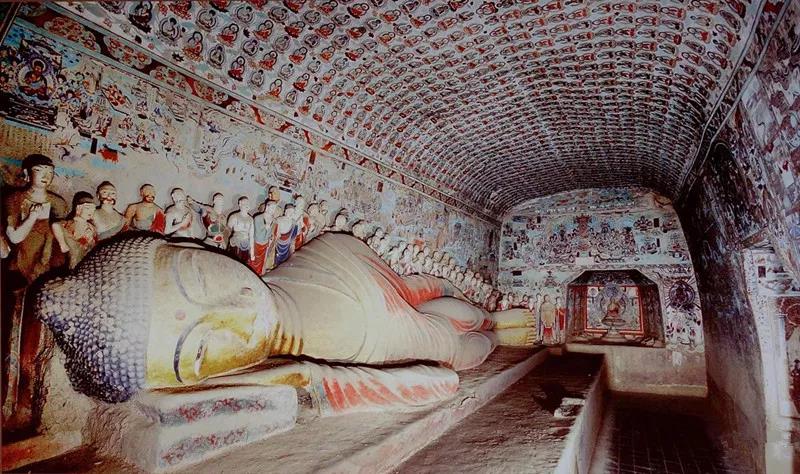

(中国的壁画与印度的壁画)

人们通过对敦煌历史的研究,渐渐的了解了历史上的敦煌人文社会是什么样子的。 敦煌的服饰文化是涉及面最广,也是留存资料最多的。从配色、版型、以及配套发饰来说都是极具特色的,除了它最繁华的时候,乃至现在都是在时尚服装中最热的元素。那我们怎么才能够最直接的看到敦煌时期的服饰是什么样子的呢,石窟中的壁画就是最好的记录者。

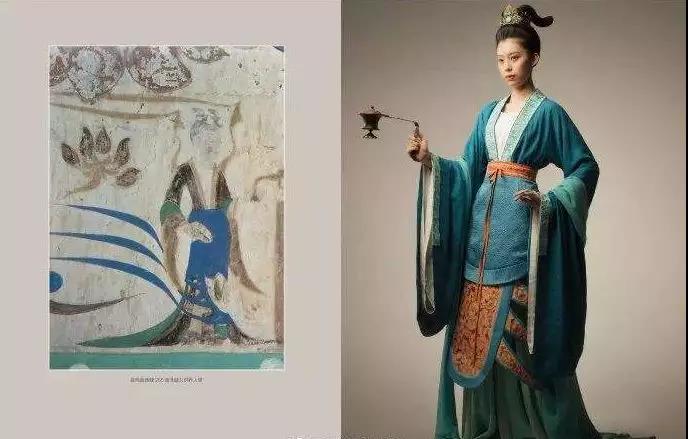

敦煌艺术中的世俗人物真可谓包罗万象,其中既有帝王将相,也有平民百姓;既有农夫渔民、工匠商旅,又有乐人医生,猎人乞丐;既有中原汉族人物,也有大量的西北西南各民族人物,还有中亚、西亚人物,三教九流,无所不有。毫不夸张地说,这些形形色色的世俗人物形象所展示的古代衣冠服饰资料,构成了一座琳琅满目的古代服饰文化博物馆。另外,敦煌藏经洞及其他石窟所出土的织物、绢画和敦煌遗书的服饰资料,都极大的丰富了这座古代服饰文化博物馆的内容。

由于敦煌艺术的博大精深,使敦煌服饰资料与其他方面的资料相比具有许多无与伦比的优势和特色。归纳起来,有以下几点:

大家都知道,以莫高窟为代表的敦煌石窟,从南北朝十六国时即公元四世纪中期开始营造,历经北凉、北魏、西魏、北周、隋唐、五代、北宋、回纥、西夏等各个朝代,敦煌地区的民众连续不断地开窟营造,绘画塑像,一直到元代即公元十四世纪,延续了一千余年,敦煌艺术中的衣冠服饰资料也同样延续了一千余年,可以说形成了一个千余年的漫长的衣冠服饰画廊,这是其他地方的服饰资料所无法比拟的。

内容丰富 包罗万象

敦煌艺术中保存的服饰资料内容非常丰富。仅仅从服饰的形式来看,既有帝王将相的冠冕衮服,也有平民百姓的布衣短服;既有文臣的宽袍大袖,也有武将的铠甲戎装;既有出家僧尼僧衣袈裟,也有俗家弟子的家常便服;既有男人的幞头靴杉,也有妇女的大袖裙褥,还有老人孩子的服装,等等。总之,古代千余年间各阶层,各种人物的服饰绝大多数都能在这里找到其形象资料。

尤其难能可贵的是,敦煌艺术中还保存了历史官方《舆服志》和其他文献中所不载或少见的平民百姓的服饰。可以说,敦煌服饰具有很强的平民性。敦煌壁画中有大量的反映普通百姓各种生活的场景,如婚嫁、丧葬、渔猎、耕获、宴饮、百戏、锻铁舂米、行船背纤等,甚至还有行乞的场景。这些场景所展示的平民服饰资料,非常珍贵。