富庶的王朝改写不了历史的剧本

发布时间:2019-4-26 | 作者:淇县文化馆 阅读次数:56次

靖康之变是中国历史上的一件大事,很多人对此事件很熟悉。公元1127年,北宋的都城汴梁被金军攻破,不仅汴梁城被洗劫一空,连徽宗、钦宗这一对父子皇帝都当了俘虏,北宋就此灭亡。说起靖康之变直到今天还有很多人都愤恨不已:好好的一个大宋,怎么说亡就亡了呢?

南宋著名词人李清照是诗词史上难得的才女,她的词别树一帜,能从朴素中显韵致,被称为婉约之宗。后世研究发现她的创作以靖康之变为转折,分为前后两个创作期。比如她写的

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

乍暖还寒时候,最难将息。

三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急。

除了个人情感的哀愁外,还寄托了因靖康之变导致国破家亡的国恨家仇。

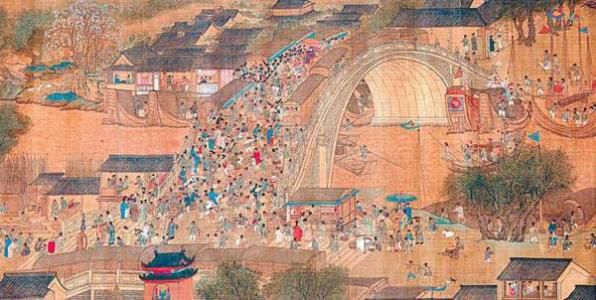

靖康之变不仅是李清照文学创作的转折点,也是伟大的中华民族历史的重大转折点。靖康之变深深刺痛了大宋百姓的心。南宋爱国英雄岳飞高呼: 怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。 靖康耻,犹未雪,臣子恨,何时灭。驾长车踏破,贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头,收拾旧河山,朝天阙。 众所周知,宋朝一度是中华民族经济最繁荣的朝代,当时中国作为世界上最强大的国家,全世界百分之九十的GDP都在宋朝,作为文化上空前的高峰,一切都在世界领先的情况下,宋徽宗继位。然而好景不长,朝廷不仅没有居安思危,富裕的王朝还滋养了一批贪官佞臣,在他们循循善诱地引导下,热爱书画,贪图享逸的宋徽宗一发不可收拾地过上了骄奢淫逸的生活,把国家一步步引向的绝望的深渊。

提起苏轼,王安石,第一印象一定是他们都是宋朝赫赫有名的词人,几乎每一个人都能背出来几首他们的著作。然而他们在历史中的角色却不仅仅是一代文豪,更是那个时代举足轻重的政治家。

其实宋朝在开国之初就已经注定是一个悲剧。开国皇帝赵匡胤是武将出身夺得帝位,自此便对武将严防死守。曾经的兄弟变成潜在的敌人,甚至未来的后辈也可能危及自己千辛万苦打下的江山。就因为这样一颗怀疑的种子,造就了大宋的百万弱兵,文官掌权。 在这样一个君王的统治下,武将的处境可想而知,他们要为国家奉献牺牲,换来的不是加官进爵,很有可能是死在自己的主君手中。太多才华横溢的武将被埋没甚至被迫害,宋朝皇帝那一幅幅在龙椅上画出的作战图,葬送了多少边关将士的性命。

武将在这个可悲的年代小心翼翼的保卫着国家的疆土,却被文人掣肘和轻慢,良才需要靠低调谨慎才能依旧穿着那身戎装,明知是失败的战役却不得不打,表示对皇帝的忠心比打赢一场战役更重要,如此军队怎能不亡国。

宋朝也不是没出过好皇帝,多少任皇帝都将收复幽云十六州当做毕生的理想,他们也曾认真谋划过,也曾虚心纳谏,也曾变法改革,但不是英年早逝就是因为祖宗法制不肯彻底的改革,总想着防患结党,如何平衡权利,不曾把心思全放在国家上。 宋朝很多皇帝都是年幼继位,在皇帝没有能力处理政务之前,就不得不由他人监国,于是太后垂帘听政就变得习以为常,宋朝参与朝政的女性不止一位,有刘太后、高太后、向太后,她们无疑都具有一定的政治天赋,却终究不能彻底改变时代,当然她们大概更关注权利而不在乎百姓的疾苦吧。 宋朝轻武将,那文人的待遇是不是很高呢?答案也是否定的,文人之间的斗争更为惨烈,王安石推行变法,就出现了变法派和反变法派,两派之间的斗争随着皇帝的更替也在进行着残酷的大换血,站错队的成员总有那么大批人被清洗出局。 至今仍有人说是王安石变法导致宋朝的灭亡,个人觉得这种说法不客观。首先王安石只是一届臣子,并未达到挟天子以令诸侯的地步,他的政策也是出于百姓的角度,真心希望国家强盛。导致变法失败是因为皇帝的支持并没有足够坚定,朝中阻力太大,地方官员腐败严重,再好的政策也难以推行。一心为民却没有得偿所愿,空有满腔报国的理想无法实现。 究竟是谁亡了大宋,没有任何人能够担得起一个国家的兴亡,这么沉重的结果也不是一两个人就能够造成的。毕竟即便皇帝不思正事,如果执政的太后一心为民,满朝文武各司其职,如果变法能够顺利进行,大宋恐怕要换个结局吧。

- 上一篇: “向劳动者致敬”主题征集活动

- 下一篇: 写意“山水”二字其中的奥妙!