《秋山问道图》,历史上第一个僧人大画家的平淡趣高

发布时间:Jul 15, 2019 | 作者:淇县文化馆 阅读次数:22次

当一个人坦荡得一如清水时,就会看到最美的东西。

巨然,我国历史上有记载的第一个僧人大画家。生活在南唐后期,一个动荡的年代,战乱频繁,民不聊生。然而,他的画给人平淡静谧之感,有一种出尘的高雅之趣。

巨然早年在南京开元寺出家,南唐降宋后移居汴京,居于开宝寺。

擅画山水,师法董源,深得其师野逸清静的意境。

所画峰峦 ,山顶多作矾头,林麓间多卵石,并掩映以疏筠蔓草,置之细径危桥茅屋,得野逸清静之趣,深受文人喜爱。

以长披麻皴画山石,笔墨秀润,为董源画风之嫡传,并称董巨,对元明清以至近代的山水画发展有极大影响。

沈括说他的山水“祖述(董)源法,皆臻妙理”;

米芾说:“董源平淡天真多”;

巨然在意境上发扬董源“不装巧趣,皆得天真”的艺术风格,又有所创新。所以米芾说巨然的画“明润郁葱,最有爽气”,称赞他“平淡趣高”。

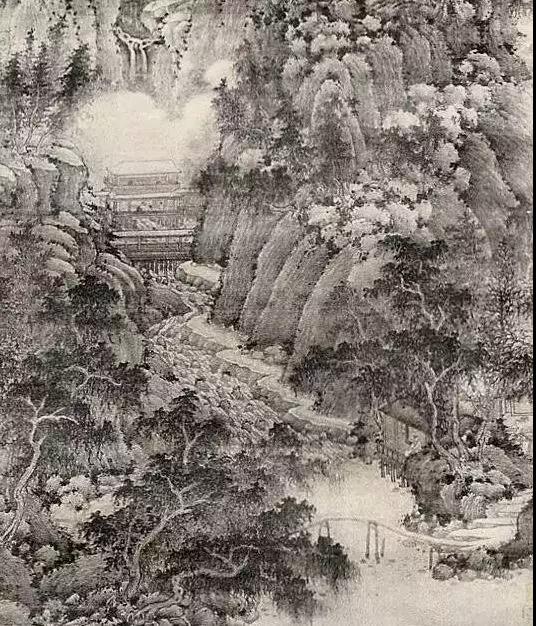

巨然《万壑松风图》局部

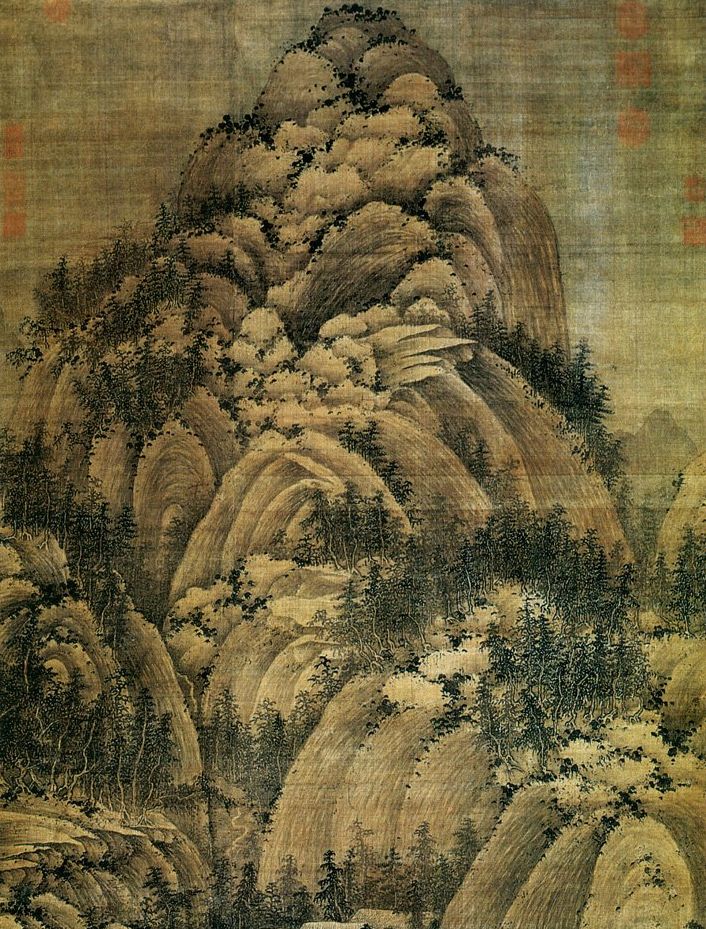

巨然的《秋山问道图》以“秋山问道”为名,一径曲折而入,深山之中独此一家,不知何处来客,向隐居的高人“问道”,令观者肃然感觉到场景之超尘脱俗、幽深静谧,感觉到禅宗宣扬的清澈澄明的禅心与空寂温静的大自然的融合。

名称:《秋山问道图》

尺寸:高165.2厘米,宽77.2厘米

类别:绢本墨笔

年代:北宋

作者:巨然

收藏现状:中国台北故宫博物院藏

接着左右两面错落的大山缓坡延伸而下,在山壑的丛林中半露出“竹篱茅舍”。

茅舍柴门洞开,仿佛得道真人敞开襟怀,既接纳四面清风,又输出丹田真气。

茅舍内有二人盘膝而坐,作问道状,“道”一语双关,是“道理”,也是“道路”。

他们谈论的问题可能是这样的,“山中何所有,山中别无有,岭上多白云,只可自愉悦,不堪持赠君”。

茅舍后一条小路曲曲折折从山脚宛转而上,萦回在云间,既是旅人行走的道路,也是人生之路。人生之路与心灵的道融为一体意境深远。

屋前林后“幽溪细路,诘曲萦带”,这正是巨然画山间景趣的特点,也正是全图的中心所在,它巧妙地占据了全图最突出显眼的部位,而又使人感到是在“深山”之中。

整个山的走势,由右下而向左上升起,经过四个山头和丛林,峰顶有一大堆卵石——“矾头”,由右面山脊平坡和左边的山峦共同承担着上面耸立的主峰山头,使山的形貌生动而富有变化,破除了向两面分披的大山轮廓的单调感,使主峰显得十分雄伟庄重。

山峦外貌和缓,平淡而不事奇巧,形拙而不呆板,这是一种极不容易处理的章法。

《秋山问道图》所画的山是典型的江南山林,土覆石隐,圆浑厚实。

山顶多“矾头”,坡石用长、短披麻皴描绘,不求奇峭而显得平和凝重。

山体用淡墨烘染,而于山石之凹处以浓墨、焦墨点苔,以显现江南山水之湿润毓秀、生机勃勃。

笔性温和,不装巧趣。这就是董源、巨然在艺术实践中创造出来的用以描绘“淡墨轻斑”的江南山水的一整套“皴、擦、点、染”的技法。

而巨然较之董源,除了在构图上汲取北派山水之密林重山,层次井然外,其笔墨也趋于粗放,长披麻皴粗而密,笔法老辣、率意,尤擅长用粗重的浓墨秃笔点苔,更彰显江南山水之植被茂盛。

巨然身为僧人,其画中也处处透露禅机,山水画表现出幽僻的意境。

- 上一篇: 北阳镇第十届舞动朝歌广场舞展演

- 下一篇: 淇县文化馆2019年暑期免费艺术培训班开课了