说起戏曲,

很多人一定都不陌生,

它和古希腊戏剧、印度梵剧

并称三种古老的戏剧艺术,

中国戏曲是生命力最为旺盛的一种,

而其他两种都己经退出舞台。

舞台上人物的一举一动,

举手投足间的曼妙风情,

精致的戏服之下流淌的是惆怅与感伤,

是我们对戏曲的懵懂感知。

/戏曲的虚拟性 /

又叫写意性。虚拟是戏曲表现生活的基本手法,也是有别于话剧的一种表现方法。中国戏曲的虚拟性,既是戏曲舞台简陋、舞美技术落后的局限性带来的结果,也是而且主要是“虚实相生”“以形写神”的中国传统美学思想积淀的产物。它极大地解放了作家、舞台艺术家的创造力和观众的艺术想象力,从而使戏曲的审美价值获得了极大的提高。

戏曲舞台的时空具有虚拟性。在戏曲舞台两旁,我们经常会看到这样的一幅对联“舞台小天地,天地大舞台”,这意味着舞台虽小,但可容纳天地万物。就时间上而言,如《文昭关》中伍子胥的几段唱,台上十几分钟,而代表的却是漫漫长夜。如《赵氏孤儿》拷打公孙杵臼一场和魏绛鞭打程婴一场紧紧相连,而表现的却是15年之隔。戏曲的空间更为灵活,演员跑个圆场,便代表了很长的路,已从一个地方到了另一个地方,戏谚云“三五步行遍天下”是也。这就突破了西方戏剧的“三一律”与“第四堵墻”的局限。戏曲演员表演时多用虚拟动作,不用实物或只用部分实物,依靠某些特定的表演动作来暗示出舞台上并不存在的实物或情境。所有虚掉的一切,都是由演员用动作引导、在观众的想象中出现的。所以,虚拟的成功使用,是需要台上演员同台下观众的默契配合。《打渔杀家》这出戏,萧恩和桂英这父女俩一出场,每人手里只各自拿了一件船具,可是观众立即知道他们是在船上。戏台上表演骑马只是用一根马鞭子,这种鞭子跟真正的马鞭也差得很远,可是观众却能被它吸引住,把它看成一匹真马的代表。

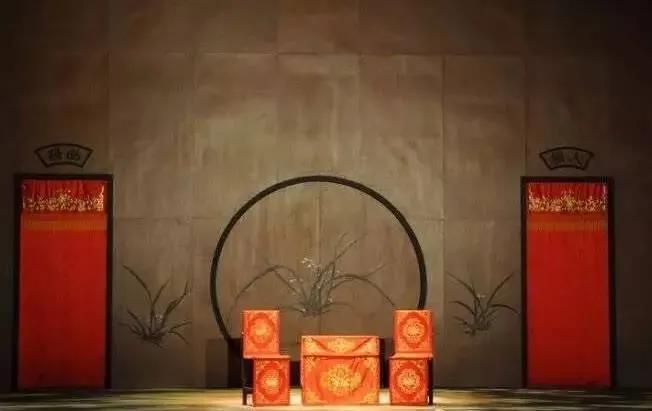

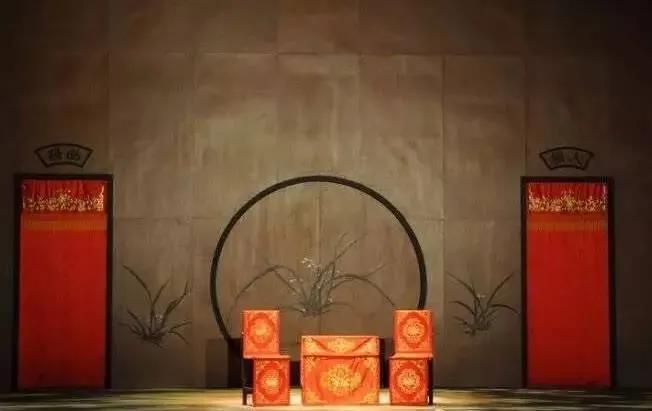

场景、环境的虚拟。传统的戏曲舞台上一般只设有“一桌二椅”。“一桌二椅”虽然简单,但是运用广泛,既可作为不同场的桌椅,也可作为山、楼、床、门等的代用物,它们除了直接帮助演员完成表演之外,也通过不同的摆法和桌围椅披的不同色彩与纹样,并结合其他砌末,对剧情的地点和人物关系,具有一定的表现或暗示作用。如《三岔口》中的桌子的作用在不断的变换,有时为床,有时为桌。